柱を外側から覆う断熱工法

冬の厳しい寒さに見舞われる北海道では、全国に先駆けて高断熱・高気密住宅に関する技術や工法が普及しました。

中でも、高い断熱性能を誇るのが、木造住宅向けの外張り断熱によるSHS(スタイロ・ハウス・システム)工法です。

使用するのは「スタイロフォーム」と呼ばれる板状の断熱材。ホームセンターなどでは、水色の断熱ボードとして普通に売られています。

冷蔵・冷凍品などの保冷箱に使われる発泡スチロールに似ていますが、さらに断熱性能や強度が高く、さながら“高級版発泡スチロール”といったところ。水を吸収しにくいのも特長です。

SHS工法では、木造住宅の梁や柱などの構造部の外側にスタイロフォームを貼りつけて、構造部を丸ごと覆ってしまいます。これにより、断熱材の途切れる部分がなくなり、高い断熱効果が得られるというわけです。

これまで多くの採用実績を得てきたSHS工法。今回は、住宅業界を巻き込んだ、さまざまな出来事を振り返りながら、その誕生秘話を紐解いていきます。

最初は冷凍倉庫に使われた

SHS工法に使用されるスタイロフォームは、アメリカの大手化学メーカー、ダウ・ケミカル社によって開発され、1962年(昭和37年)に日本での販売が始まりました。

しかし、発売当初は木造の戸建住宅ではなく、冷凍倉庫等の断熱材として、続いてビルやマンションといったコンクリート建築の断熱材として使われました。理由はコンクリートとの相性の良さにあります。板状なのでコンクリートを打ってから貼り付けてもいいし、コンクリートを打設する際、型枠と呼ばれる枠材に挟んでコンクリートを流し込めば、そのまま固定することができます。この施工のしやすさが大きなメリットになっていました。

スタイロフォームは現在、標準的な製品から最高レベルの断熱性能を持つ製品まで幅広くラインナップしており、シロアリ対策を施した製品もあります。

断熱化を進めた石油危機

今でこそ住宅の断熱化は当たり前となりましたが、断熱が不十分だった時代は、暖房器具をフル稼働させて家の中を暖めることが普通でした。

中でも昭和40年代頃から使われ始めた石油ストーブは、薪や石炭のように燃料を室内に運び込む手間もなく、早く暖まる優れもの。当時としては画期的な暖房器具でした。

冬の間は思う存分に石油ストーブを使い、暖を取るのが日常でした。

ところが、この生活を揺るがす事態が発生します。1973年(昭和48年)の第一次オイルショックです。石油価格が高騰したため、ストーブの使用は控えざるをえませんでした。この出来事をきっかけに、住宅の断熱性能を高める動きが一気に加速していきます。

この頃、木造住宅に採用されていた断熱施工は、グラスウールなどを断熱材として、壁の内部に充填する方法でした。木造住宅で一般的な木造軸組み工法(在来工法)では、柱の規格はおよそ10センチ角。この厚さが充填できる上限になります。

オイルショック前には5センチ程度の充填でしたが、第一次オイルショック後の1975年ころには10センチ、つまり柱の間いっぱいに断熱材を入れることが主流になっていきました。

菌類の繁殖で新築住宅の床が抜ける

ナミダタケがとりついた床下.写真提供:青山プリザーブ

住宅の断熱化が進む一方、1977年(昭和52年)、道内の住宅を中心に思わぬ事態が起こります。新築からわずか2、3年の住宅の床が突如抜け落ちてしまう事象が相次いで発生したのです。

その被害件数は札幌市内だけで200件近くにのぼりました。地盤の弱い地域が多い北海道では、地中に打ち込んだ木杭は腐らないという実例もあり、木がこれほど短期間で腐る理由がまったくわかりませんでした。当時は、北海道議会でも取り上げられるほどの大事件となりました。

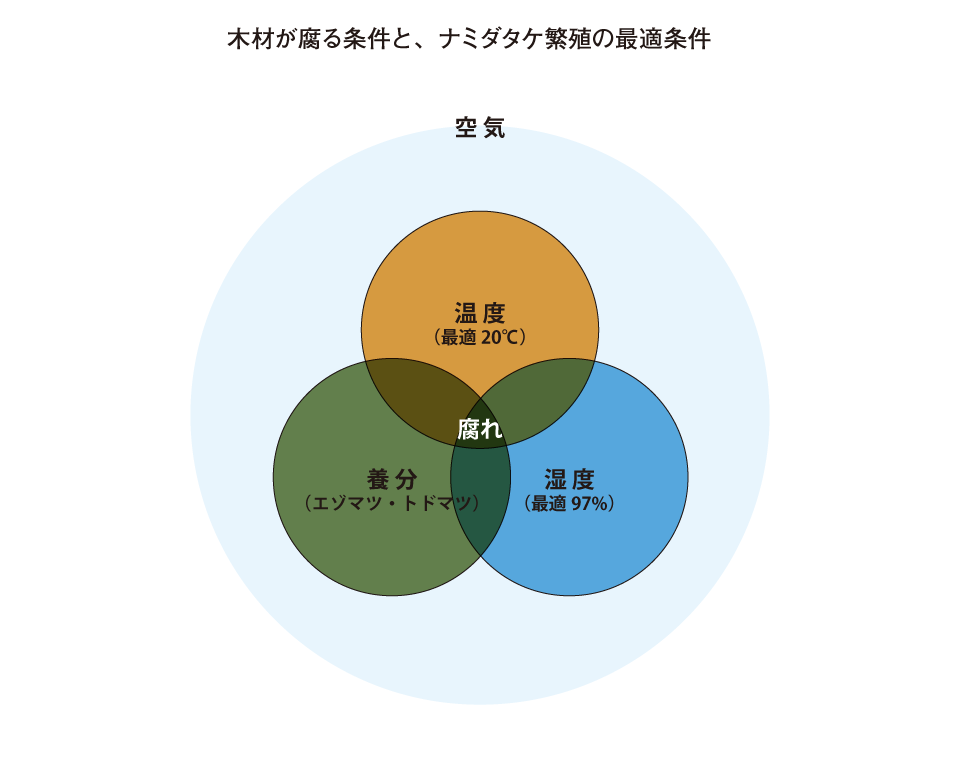

木材が腐る条件と、ナミダタケ繁殖の最適条件(iezoom編集部によるイメージ図)

後に、その犯人は「ナミダタケ」と呼ばれる腐朽菌の一種であることが判明しました。

この菌は、空気、20℃程度の温度、湿った状態、栄養分(木材)の条件が揃うと繁殖します。

冬の間、暖房で暖められて湿気を含んだ空気は、壁や床などの構造部の中に流れ込み、そこで冷やされて結露が起こり、木材を濡らします。そして、春先になると、菌の繁殖に最適な気温となり、床を支える梁や大引きに菌が取りつき、そこで繁殖する際、木材のセルロースを栄養分にしたことで木材がスカスカになり、床が落ちてしまったというわけです。

高断熱・高気密工法の先駆け

ナミダタケ事件をきっかけに、「木を腐らせない暖かい家づくり」が住宅業界の新たな課題となりました。当時、ハウスメーカーや研究機関、学識者、行政など、さまざまな機関の関係者がこのテーマに取り組みました。そしてそれらの研究成果が高断熱・高気密工法となって1980年代中頃から発表され始めます。

こうした断熱工法の先駆けとなったのがSHS工法です。

SHS工法を普及・推進する工務店の団体・北海道SHS会によると、1978年(昭和53年)にスタイロフォームで梁や柱などの構造部を覆う断熱工法が開発され、後にSHS工法と呼ばれるようになります。日本初の外張り断熱工法の誕生です。

話を第一次オイルショックのあとに戻しましょう。

住宅の断熱化のため、柱の厚さいっぱいに断熱材を入れるようになり、さらに暖かくしようと柱の外側に断熱材を張る工法も登場します。そこに使われたのがスタイロフォームでした。現代風に表現すると「充てん+付加断熱」。現在の標準断熱工法がいまから40年も前に始まっていたのです。もちろん、当時は気密性能が不十分でしたが・・。

この工法も壁の内部結露が大きな課題となりました。そこで、結露問題を解決するために、充てんの断熱をせずスタイロフォーム外張りだけで断熱してはどうか、というアイデアが生まれたといいます。メーカーである旭ダウ(現デュポン・スタイロ)と総発売元である富士化学工業(株)による発案でした。

断熱性向上への大きな第一歩

写真提供:鎌田紀彦氏(室蘭工業大学名誉教授)

1984年(昭和59年)、スタイロフォームの外張り断熱は、今の名称である「SHS工法」となりました。

その発祥となった住宅が、札幌市内のM邸です。ここが日本初のSHS住宅とみられます。

M邸は5センチ厚のスタイロフォームを二層に重ねて貼ることで10センチの厚さを確保しました。スタイロフォームは当時のグラスウールより性能が高いので、断熱性能も大いに期待されました。

また、一層目と二層目はそれぞれ縦と横を互い違いに向きを変えて貼り、隙間をカバーする工夫が施されました。

同じ性能を得るための製品価格を比較すると、スタイロフォームはグラスウールより約3倍高価で、高級な建材です。グラスウールが主流だった当時としては、かなり思い切った方法でした。

〈建築中のM邸。石膏ボードを貼る前、室内側から見える水色の部分がスタイロフォーム.写真提供:鎌田紀彦氏〉

ナミダタケ事件を受けて、当時、いくつもの研究会が工法改良を研究・開発していましたが、思うような断熱性能が発揮されない中、M邸のSHS工法は高い断熱性能を実証しました。当時を知る研究者はSHS工法の断熱性能に「本当にビックリした」と語っています。

M邸はまさに、木造住宅の断熱性能改良にとって大きな大きな第一歩となりました。

気密化に向けた改良

建築専門家向け情報誌「熱と環境」に掲載されたSHS工法住宅(1984年6月発行)

SHS工法の開発後も、工法改良は続きます。そのなかでも気密化と耐震化は大きな改良となりました。

1986年(昭和61年)、青森県・弘前地区に4棟の家がSHS工法で建てられました。これらの家は暖房の燃費も良く、かつ室内全体が均一に暖かくなり快適な住宅となりました。

弘前の住宅に関する調査報告は、1988年(昭和63年)に日本建築学会で発表され、反響を呼びます。暖かい家をつくる方法を探している人たちにとって、たいへんな朗報だったのです。また、調査で分かった知見をもとに、SHS工法の改良が進んでいきます。

調査報告によると、気密性能(C値)を測ったところ、竣工直後は2.5程度あった性能が、1年後の測定では4.5程度にやや低下していたのです。

原因は、乾燥による木材のヤセでした。

気密性能の低下は、厳寒期や強風時に隙間風による快適性の低下につながるほか、暖房燃費にも影響があります。

気密性能が経年変化することが、初めてわかったのです。

そこで、家の外側に防湿用のポリエチレンシートを使うこと、またスタイロフォームの継ぎ目に気密テープを貼る工法改良が試みられました。これにより、気密性能が何年たっても低下しない工法へと改良されました。

もうひとつの改良点では、耐震化のためスタイロフォームの内側に合板などの面材を貼る工法も開発されました。

こうして、気密化とともに昨今の地震対策を網羅し、時代のニーズに対応した工法へと進化していったのです。

築年数が経っても断熱性能を維持

SHSの断熱性能は、長年にわたって続くことも分かっています。

札幌市内にあるN邸は1987年(昭和62年)竣工の3階建て。初期のSHS工法で建てられました。1階が車庫と物置、2階と3階の6LDK・約46坪が居住スペースです。

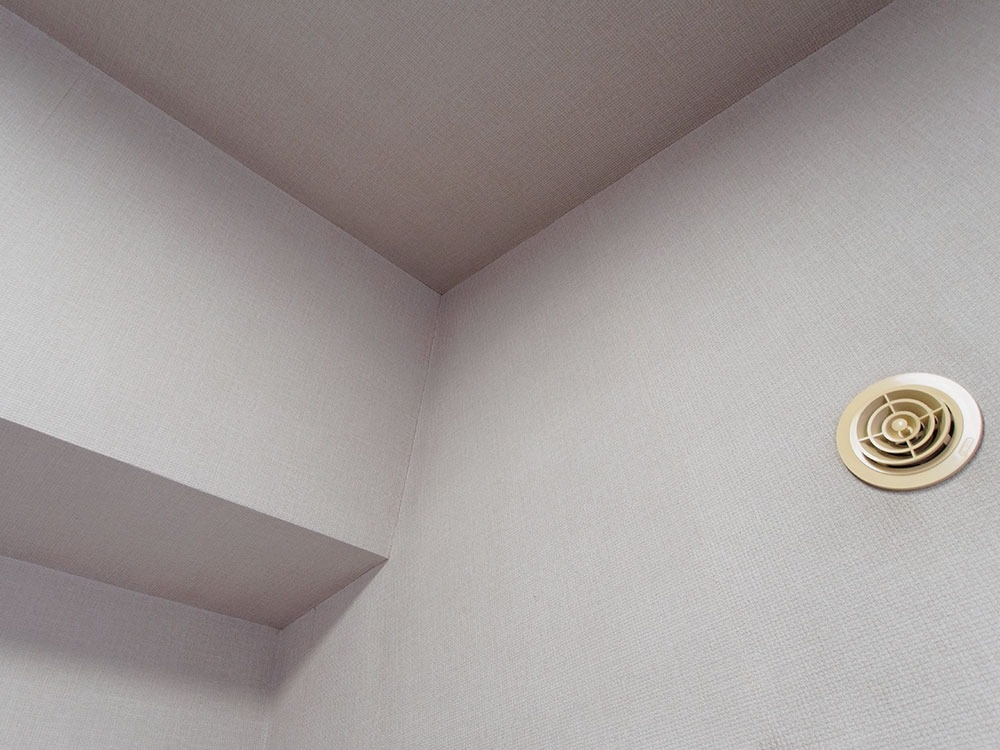

施主のNさんは、SHS工法で建てた上司の家で暖かさを実感して採用したそう。N邸を取材した時には、築30年近く経っていましたが、壁紙や樹脂サッシ、換気口、暖房、床など、大半の設備が建築当時のまま。にもかかわらず、いずれも築年数が感じられないほど、きれいな状態が保たれていました。

もし、きちんと断熱されていなければ、冷えた湿気が壁際にたまってカビが生えてしまうはず。これは、家の断熱効果が効いている証拠です。

〈築30年近くとは思えないほど、換気口や壁紙がきれいな状態です〉

「以前は勤務先が用意したコンクリートブロック造の古い建物に住んでいましたが、カビだらけで冬も寒く、布団に電気あんかを入れて寝ていたぐらいです。今の家に入居してからは羽毛布団にタオルケット1枚だけで寝ています。部屋では冬もTシャツ姿に裸足で過ごしており、すきま風もなく寒いと感じることは全くありません」と、Nさんは大満足の様子。

冬の灯油代からも断熱の効果がうかがえます。46坪という広めの暖房面積にもかかわらず、暖房・給湯による灯油の消費量は年間約1600リットル、12万円ほどです(取材当時の1ℓ75円計算)。暖房だけだと1200リットル以下でしょうか。現在の省エネルギー基準をクリアする住宅と比べても同等以上の省エネ性能です。

繰り返しますが、1987年、昭和年代に建てられた家です。この時代の多くの住宅は、1500リットルほどを使って一部の部屋しか暖房できませんでした。すべての部屋を暖房すると5000~7000リットルも消費していたという公的機関の調査データもあるそうです。

時代ごとの課題を克服し、改良を重ねてきたSHS工法は、今も北海道の家を暖かく快適にする一翼を担い続けています。

* *

1988年(昭和63年)には、SHS工法を普及する北海道全域の工務店による勉強会・北海道SHS会が結成され、122社によって船出しました。北海道SHS会発足の段階では、すでに札幌だけでなく十勝地域、北見を中心とするオホーツク地域、旭川とその近郊を中心とする道北地域などでも、有志の工務店によってSHS住宅が建てられるようになっていました。

北海道SHS会は現在、気候変化を抑えるために国際社会が目指す低炭素化を住宅分野でも実現するため、ネットゼロエネルギー住宅にも取り組むほか、次の世代に高断熱・高気密技術を引き継ぐための研修なども実施しています。

北海道の住宅の歴史とSHS工法

| こよみ | できごと |

| 1962年(昭和37年) | スタイロフォームの製造・販売開始 |

| 1973年(昭和48年) | 第一次オイルショック.以降、断熱強化が始まる |

| 1977年(昭和52年) | 北海道にナミダダケ(住宅が腐る)騒動発生 |

| 1978年(昭和53年) | スタイロフォームを用いた木造住宅の外断熱工法を開発 |

| 第二次オイルショック | |

| 1979年(昭和54年) | スタイロフォーム2層張り工法を特許出願 |

| 1980年(昭和55年) | 住宅省エネ基準(旧基準)告示 |

| 1982年(昭和57年) | スタイロフォーム100mmの外断熱「 100システム住宅 」を開発 |

| 1983年(昭和58年) | 日本建築学会北海道支部内で寒地住宅の研究委員会が立ち上がる |

| 1984年(昭和59年) | 外断熱100システムの名称をSHS(スタイロハウスシステム)に変更 |

| 改良構法の発表(学会・委員会) | |

| 1988年(昭和63年) | 北海道SHS会発足 |

| 1989年(平成1年) | SHS-3 特許出願 |

| 鎌田紀彦氏が代表を務める新住協発足 | |

| 1992年(平成4年) | SHS、SHS-2による気密評定取得 |

| 住宅省エネ基準(新基準)告示 | |

| 1995年(平成7年) | SHS-3 気密評定取得 |

| 1999年(平成11年) | 住宅省エネ基準(次世代基準)告示 |

| 2000年(平成12年) | 次世代型SHS、評定取得 |

| 2002年(平成14年) | 性能表示等級4取得 防耐火認定取得 |

| 2006年(平成18年) | 北方型住宅への取り組み |

| 2011年(平成23年) | 東日本大震災発生、電力逼迫 |

| 2014年(平成26年) | スタイロフォーム FG発売(高性能品) |

| 2018年(平成30年) | SHS工法ネットゼロエネルギー仕様(SHS-ZEH)を発表 |

| 2020年(令和2年) | 省エネ基準説明義務化が開始 |

2021年11月現在の情報です。詳細は各社公式サイト・電話等でご確認ください。