目次

1.換気メーカーの社長が本を書いた

日本住環境(株)は、高断熱・高気密住宅に欠かせない第3種ダクト式換気システムや躯体換気部材、気密部材、防水部材などのリーディングカンパニーとして知られています。

林さん

社長の林容(はやしいるる)さんは、入社以来40年近く北海道の高断熱・高気密住宅の進化を見続けてきました。その経験を元に執筆し、2023年に専門紙・北海道住宅新聞に連載した「住宅換気システムのドグマ」は、ハウスメーカーや工務店読者から大きな反響を呼びました。

北海道住宅新聞への連載第1回

「ドグマ」は、宗教における宗派や教義のことですが、「独断的な意見・思いこみ」という意味でも使われています。地球環境への影響や光熱費の高騰など、さまざま意味で住宅の「省エネ」が重要となっている今、「換気の役割を改めて考え直し、独りよがりな考え方(ドグマ)に陥らないように」と考えた林さんは、住宅用換気システムの意義や選び方、理想の換気システムについてこの連載記事で問題提起をしました。ここで、「住宅換気システムのドグマ」の内容をかんたんにまとめてみました。

2.換気とは-効率良く新鮮な空気に入れ換える

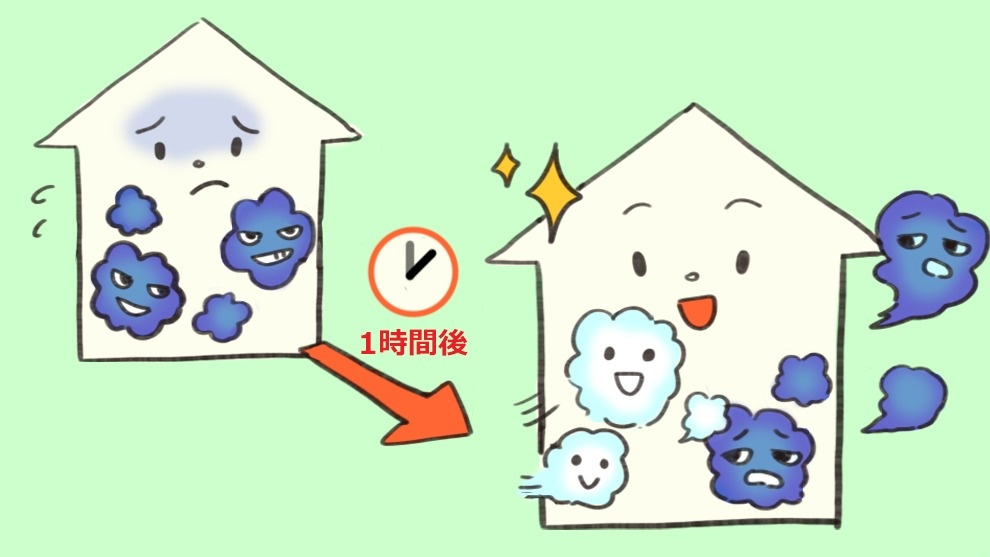

1時間で部屋の空気が半分入れ替わる

2003年、シックハウス被害を目的として、住宅に0.5回/時の換気回数を確保できる24時間換気設備の設置が法律で義務化されました。

一時期大問題となったシックハウス

この法改正で、全ての新築住宅に24時間換気設備が装備され、有害物質が発生しにくい建材の普及などもあってシックハウス被害は減りました。一方で住宅業界では、24時間換気を『つければ良い』『法律だから仕方なくつける』と考える人も増え、換気にかかわる深い議論が減りました。24時間換気設備の設置はなぜ必要なのか、どう選べばいいのか、設計や施工はどうすればよいのか、新築時の性能をずっと維持するためにどんな注意点があるのかなど、住宅会社は家を建てる人にしっかりした説明と提案をする必要があります。

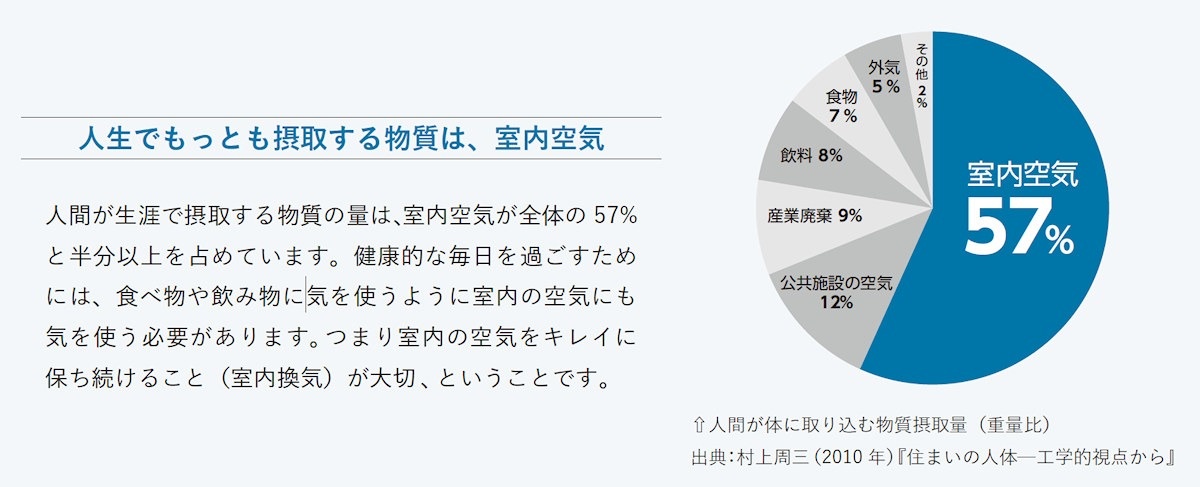

呼吸する空気は過半数が建物内のもの

それでは、なぜ換気が必要なのでしょうか? 「換気の役割は室内の空気を効率良く新鮮な空気に入れ換えること」だと林さんは考えます。CO2(二酸化炭素)やCO(一酸化炭素)、ホルムアルデヒドなど、有害物質濃度の低減に、換気は重要な役割を果たしています。適切な換気設備の選択や設計がされなかった場合、室内の一部の空気しか入れ替わらない「ショートサーキット」と呼ばれる現象を引き起こす可能性があり、国が求める0.5回/時の換気風量を満たしていても、部屋の全ての空気が換気できていない恐れがあって危険です。

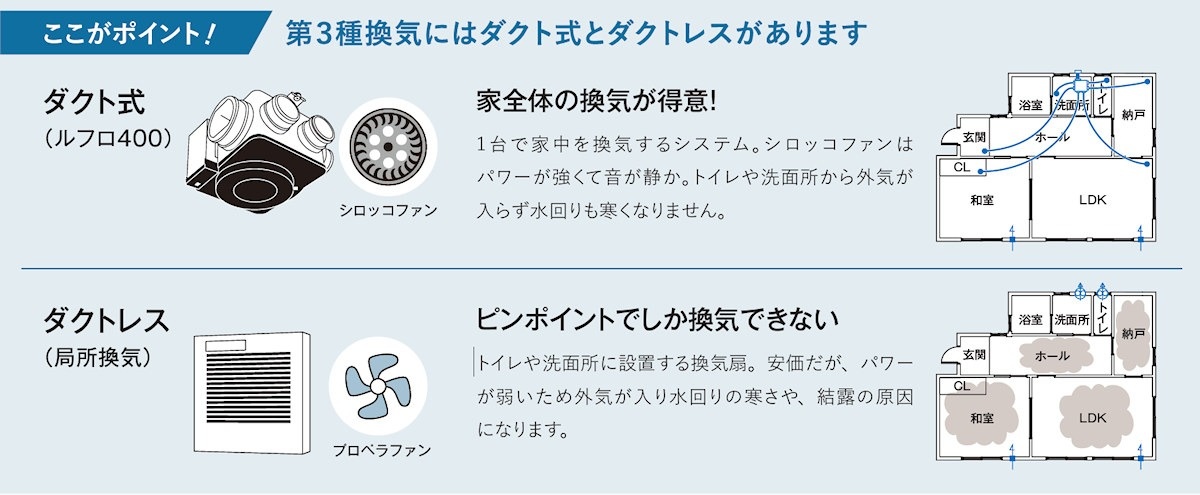

ダクト式とダクトレス(ノンダクト)の違い

「効率良く新鮮な空気に入れ換える」ことは、製品のカタログ性能を基準に選ぶだけでは実現できません。換気経路の設計、施工(工事)、性能検証、メンテナンスなど、さまざまなことを考慮に入れる必要があります。さらに、住宅の設計者は、換気だけでなく、関連する断熱・気密・冷暖房についても同時に考える感覚が必要です。

3.換気の選び方-目先のエコにとらわれない

住宅用の24時間換気装置には、さまざまな方式やシステムがあり、大別すると第1種、第2種、第3種、パッシブの4種類あります。このほか、熱交換機能あり/なし、ダクト式/ダクトレス、オンデマンド等の分類方法もあります。一般的には、ダクト式第1種熱交換、ダクトレス第1種熱交換、ダクト式第3種、ダクトレス第3種の4種類と考えて良いでしょう。

何を選ぶかは、住宅会社や設計者、エンドユーザーに委ねられていますが、家を建てるためには水回り設備や外壁、クロスの色、ドアのデザインなど、選ぶことがあまりにも多く、全てを理解した上でアドバイスできる人は少ないかもしれません。

木を見て森を見ず・・・

また、最近は『木を見て森を見ず』という議論が多いように見受けられます。例えば、「熱交換でなければエコにならない」といった意見がネット上で飛び交ったり、人感センサー、PM2.5対策、オンデマンド、スマホによるコントロールなど、換気の本質から少し離れた機能についての議論も目につきます。

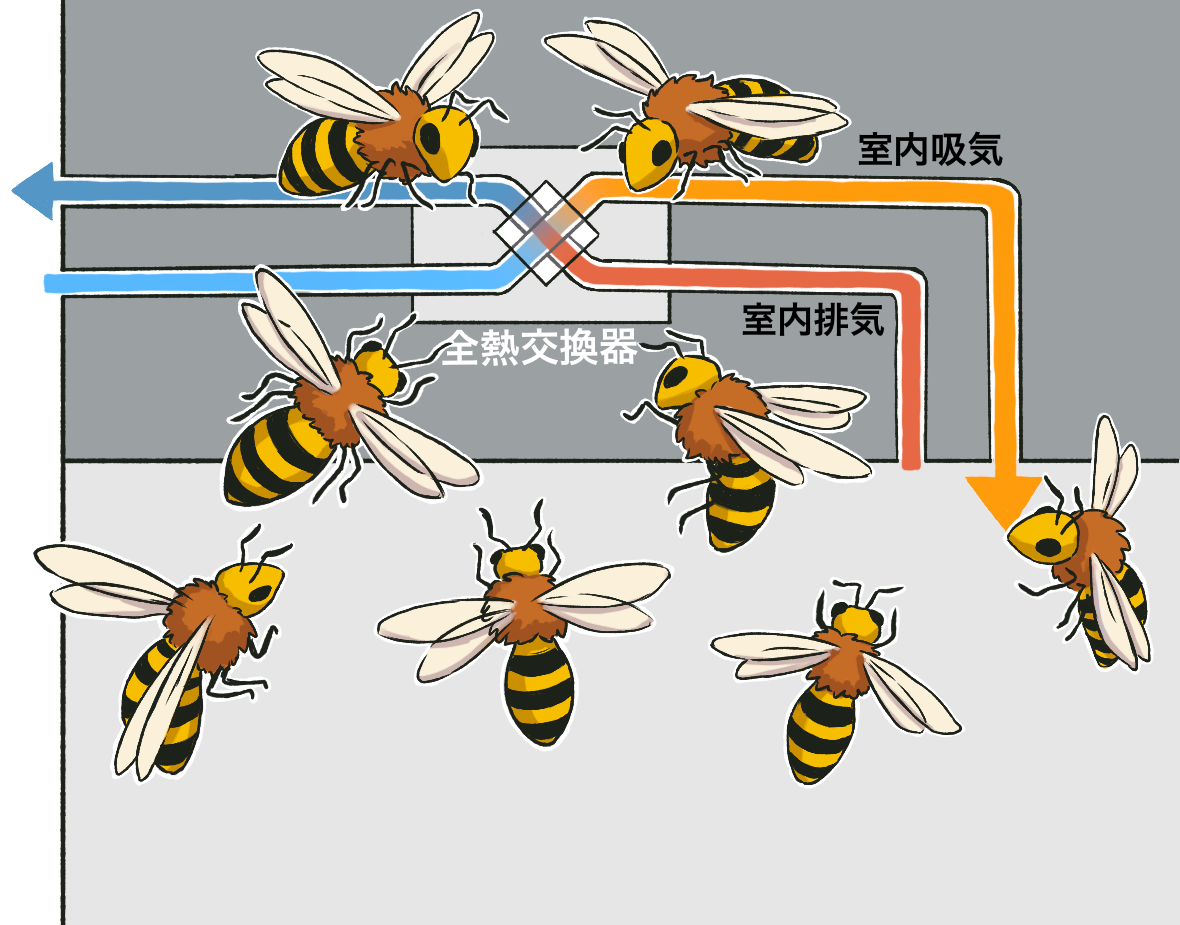

熱交換という概念はフェロモンのように人々を引き寄せる

換気によって捨てられる室内の熱を「熱交換」で回収するという考え方は、エコという観点から見るととても魅力的ですね。しかし、もしメンテナンスの頻度が増えたり手間がかかるものであれば、初期の性能を維持することが難しくなり、換気ファンの消費電力が増えたり、室内が換気不足に陥る危険性があります。

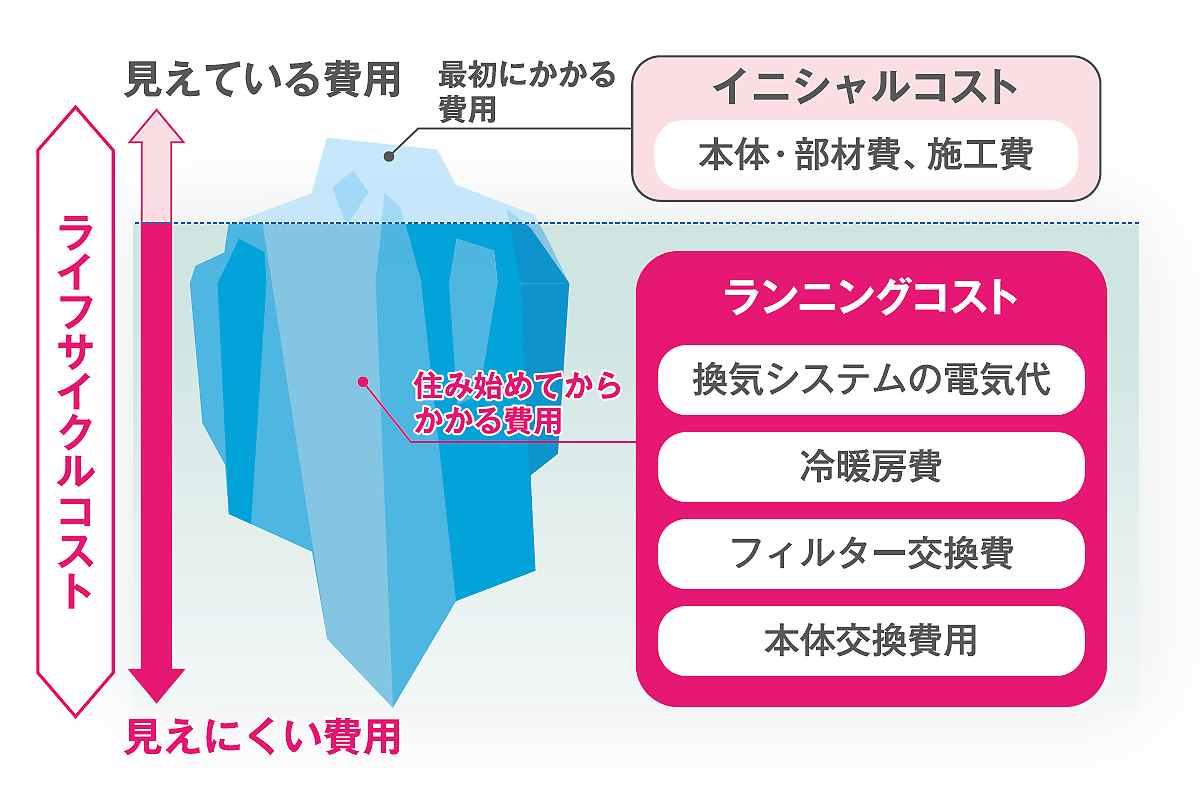

換気のコストはトータルで考える

換気について考えるときも、目先の熱交換による熱回収効果だけでなく、設計、施工、施工後の運用(メンテナンス)も含めトータルな視点で「効率よく換気する」ことを考えることが大事だと思います。

たとえば「熱交換」を行う熱交換エレメントに空気を流すと、抵抗(圧力損失)が発生し、エレメントを通過した後の換気量が減少します。そのため必要な換気量を確保するには、空気を流すファンの力を大きくする必要があり、その分消費電力が増えます。排気だけ動力を用いる第3種換気システムと違い、第1種熱交換換気は排気と給気両方に動力が必要です。また給気用にもダクト配管が必要となり、その経路も長くなりがちです。さらに給気ダクトは定期的な清掃が必要です。なぜなら、ダクトにほこりやカビなどがあれば、室内に汚れた空気が供給されてしまうからです。この清掃は、DIYでもできますが、専門業者に任せた方が確実に汚れが取れます。

第3種換気システムは、給気にダクトは必要なく、フィルターを年に1度取り外して住人が掃除する程度で性能を維持できます。一方で熱交換換気システムに使われる熱交換エレメントは汚れが溜まりやすいため、取り外して定期的な清掃が必要です。熱交換換気には、こうした数値としては表せない「さまざまな手間」が発生することを忘れないでください。

CO2モニター(日本住環境発売)

「効率良く新鮮な空気に入れ換える」ために、24時間換気設備は設計・施工後の検証も大事です。換気風量を測定する方法もありますが、専門的な機械が必要なので現実的ではありません。そこで最近、簡便で確実に空気の汚れの目安がわかると注目されているのがCO2モニターを使う方法です。諸外国の多くは室内空気の汚染の目安として、CO2濃度の指針値を1000ppm以下と定めています。CO2モニターをリビングなど人が集まる場所に置き、1000ppmを超えないように対応すれば健康的な生活がおくれます。

CO2濃度が1000ppmを超えてしまうケースは主に2つ考えられます。1つめは、友だちなどが遊びに来て人がたくさん集まった時。この場合、換気風量を一時的に上げて汚染空気を素早く排出させれば1000ppm以下に抑えることができます。2つめは、換気システムのメンテナンスを怠った場合です。フィルターやダクト、換気ファンなどに汚れが付着したままだと効率が落ちて換気風量が低下し、設定した風量に達しないため、換気量不足となってCO2濃度が1000ppm以上に上昇する場合があります。その場合は、換気ファンやダクトなどの清掃を行い、効率良く換気ができるようにします。

温度計や湿度計と同じように『一家に1台二酸化炭素計(CO2モニター)』が常識になれば、こうした換気システムのメンテナンス不足などの隠れた問題をいち早く発見でき、対処できます。

4.空気のスムーズな流れを気密化で作る

日本住環境では、ダクト式第3種換気システムが高気密・高断熱住宅に最も相性が良い名脇役だと考えています。そして、効率の良い換気を行うため、住宅の気密化がとても重要だと考えています。

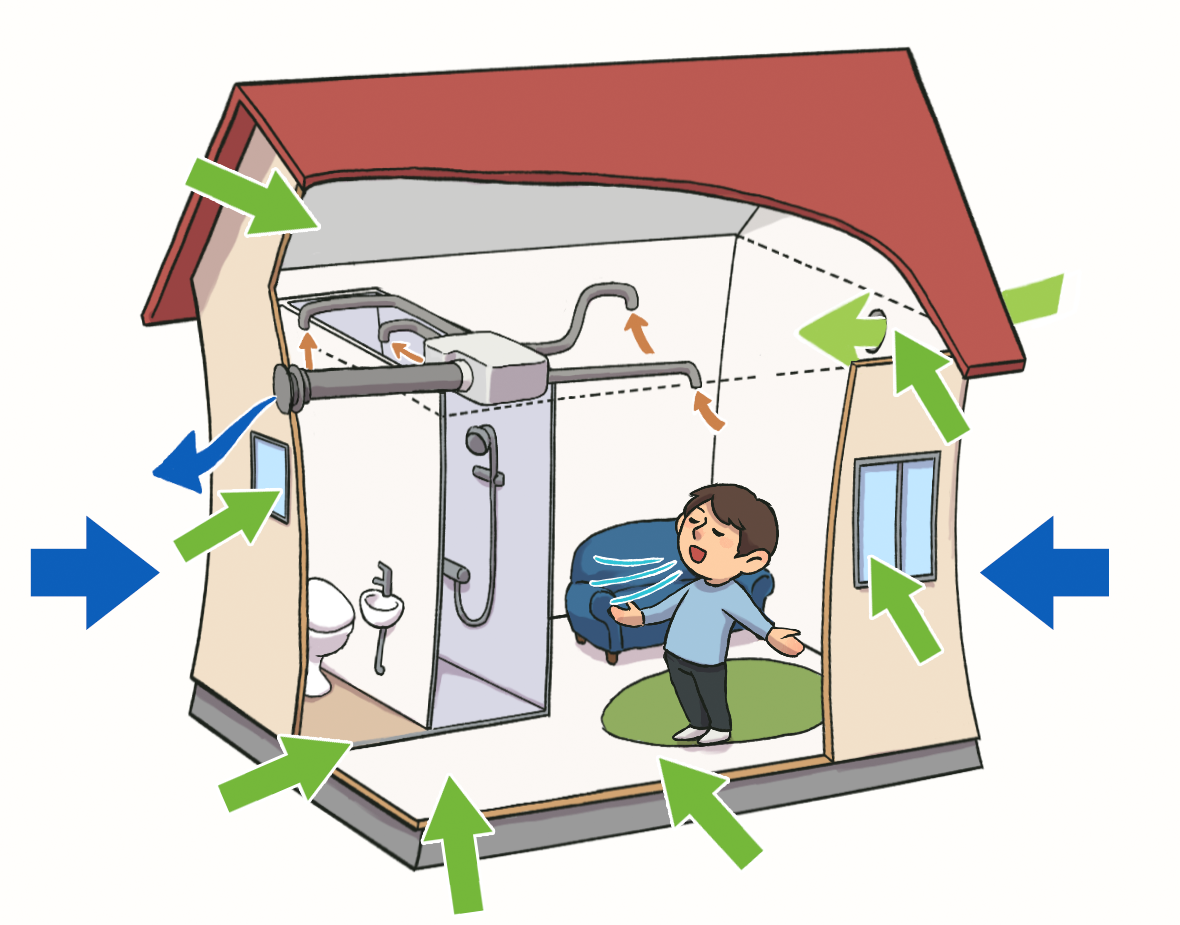

住宅の気密化により、室内に採り入れる「空気の入口と出口」を明確にすることができ、スムーズで効率の良い換気が実現します。もちろん、どんなに気密性が高くても、点在する僅かな隙間の影響で、計画外の隙間換気は発生します。その隙間も給気口として利用し、効率良く換気しよう、というのがダクト式第3種換気システム=『勾配換気システム』です。

室内を負圧にして効率よく換気する

室内が負圧(外よりも圧力が低い)になるよう。わずかな圧力差(勾配)を家の中と屋外に設け、あとは川の水の流れのように空気が自然に家に吸い込まれて流れ、換気されます。「汚染空気の吸込口(換気端末)と、給気口が1箇所ずつあるよりも、吸込口1箇所に対し小さな隙間として散在する複数箇所の給気口から空気が流れるほうが、よどみない換気が実現しやすい」と林さんは言います。

気密性の高い住宅ならば、吸込口が家の中央部分にあり、給気口とわずかな隙間が建物外皮(壁)に散らばっていれば、わずかなエネルギーで効率よい換気ができます。林さんは、『気密化は換気の手段である』と表現しています。

5.シンプルかつベストなダクト式第3種換気

室内外の圧力差=勾配は、隙間や給気口のある建物外壁から建物内部中央に向けて設けるのが効果的・効率的です。最もシンプルな方式がダクト式第3種換気(集中排気型システム)です。

ルフロ400

日本住環境では、ダクト式第3種換気システムの『ルフロ400』と『ピアラ24』を理想に近い換気システムとして開発しました。開発にあたり、究極の目標は電気代を0円にすることでした。そのため、モーターを使わず自然の力だけで換気する「パッシブ」にすることを想定しました。しかし、自然の力だけでは同社が考える理想の換気は実現しませんでした。そこで、高気密化された住宅を前提に、ダクト式第3種換気システムを選択し、排気ファンのモーター選定や羽根の形状、その他部材における圧力損失の『断捨離』を行った結果、1ヵ月わずか100円台の電気代で換気量のコントロールや調整可能なシステムが開発できました。

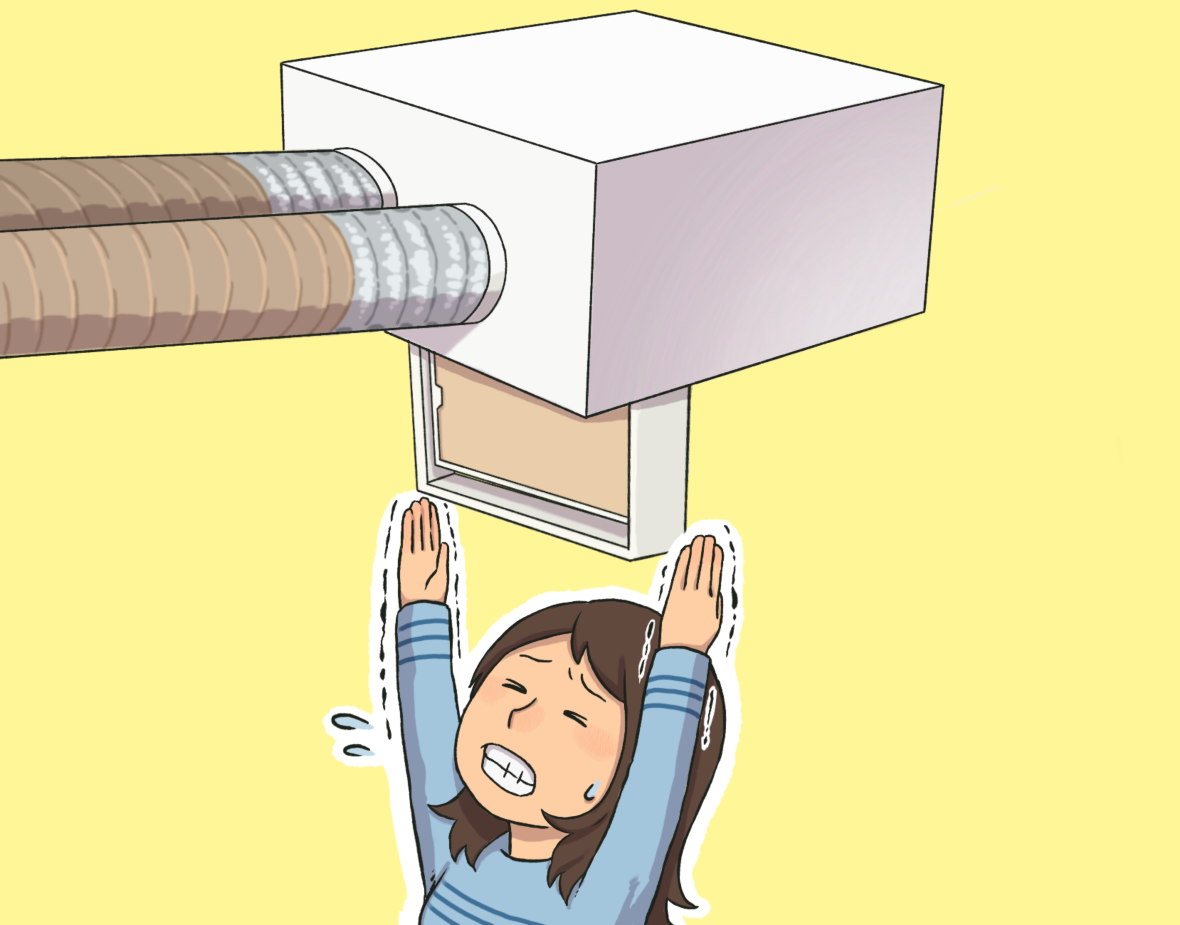

メンテナンスしづらい換気設備は良くない

法律で義務化されたのは換気設備の設置ですが、設備のメンテナンスも大切です。IBECs((一財)住宅・建築SDGs推進センター)が2016年にまとめた小冊子「住宅用機械換気設備の計画と性能評価」は、ダクト式機械換気システムの設計・施工に際しての留意点や運用・保守のポイントを住宅業界の実務担当者向けにまとめたもの。機械換気システムの確実な換気性能を長期間確保するためのノウハウが書かれています。この小冊子が刊行されてから清掃性に配慮した製品改良を行った換気メーカーも多い中、日本住環境は元から清掃しやすい設計になっていることで注目されました。

林さんは連載の最後に、「住宅の機械換気を義務化した以上は、できるだけシンプルな仕組みの換気が良い」と書いています。これは、単純なのが一番良いという意味ではなく、『必要な機能以外を全てそぎ落とし、これ以上削るものがなくなった状態』という意味です。24時間休むことなく数十年以上使われる換気システムは、居住者の健康を維持する上で欠かせません。メンテナンスのしやすさや、仮にメンテナンス不足に陥った時に居住者に極端な悪影響を与えないよう、ダクト式第3種換気システムを勧めています。

最後に林さんは、「省エネがこれまでになく大切ないまこそ、もう一度『室内換気』に向き合ってみてもいいのではないでしょうか」と連載を締めくくっています。

コロナ渦で換気の大切さを再認識した今、24時間換気について、改めて考え直してみたいですね。

※企画・編集協力:日本住環境株式会社

この記事は連載コラム「住宅用24時間換気システムを考える」の第8回です。

「住宅用24時間換気を考える」シリーズ

24時間換気を住宅に設置することが法律で義務づけられていますが、「どこにありますか?」と住んでいる人に聞いても、「えーっ?どこにあるんだっけ」となることも。それぐらい、わたしたちは24時間換気のことを意識せずに生活しています。ところが、コロナ渦をきっかけに、24時間換気の果たす大切な役割がクローズアップされてきました。

そこで、住宅用24時間換気システムの開発・販売を長年行っている日本住環境(株)の協力で、24時間換気の役割から北海道に適した換気システムの選び方、メンテナンスなどをわかりやすくまとめ、連載記事としてお届けしています。

シリーズ「住宅用24時間換気を考える」

第7回 空気の汚れが見える!CO2モニターをリビングに置こう!~24時間換気を使いこなす~

第6回 24時間換気のメンテ問題を解消する取り組み 林基哉教授に聞く(2)

第5回 新型コロナの感染拡大防止に役立つ24時間換気 林基哉教授に聞く(1)

第4回 10年以上使い続ける24時間換気システム。掃除のしやすさが超重要!

第3回 電気代が高い! 24時間換気システムを止めたら節約になる?

第2回 住宅の空気をきれいに~24時間換気を「性能・メンテ・価格」で比較~

第1回 【熱交換換気or第3種換気】住宅の換気システム、どっちを選べばいい?

2025年07月現在の情報です。詳細は各社公式サイト・電話等でご確認ください。